HERMANN SPIX

AUTOR, SCHRIFTSTELLER UND AHNENFORSCHER

HERMANN SPIX SCHRIFTSTELLER, AUTOR UND AHNENFORSCHER

Worte sind Macht !

Mitglied im Verband Deutscher Schriftstellerinnen

und Schriftsteller (VS) in Verdi

Worte sind Macht !

Mitglied im Verband Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS) in Verdi

» Mr. Hermann Spix

» Neuwied am Rhein (Germany)

» OFFIZIELLE WEBSEITE ✔

» Mr. Hermann Spix

» Neuwied (Germany)

Was ich anbiete:

Was ich anbiete:

✓ Ich biete RECHERCHE

✓ Ich biete LESUNGEN

✓ Ich biete WORKSHOPS

✓ Ich biete RECHERCHE

✓ Ich biete LESUNGEN

✓ Ich biete WORKSHOPS

(PROJEKT 1)

Jenseits des Quadrats

"Der Spurensucher"

Es begann mit einem schwarzen Quadrat. Nicht das von Malewitsch, nein. Viel unbedeutender, ein 10 x 10 Millimeter großer Stempel in schwarz-grauer Farbe, auf einem über hundert Jahre alten Dokument. Einige Jahre nachdem meine Eltern verstorben waren, blätterte...

Jenseits des Quadrats ᐅ Der Spurensucher

Es begann mit einem schwarzen Quadrat. Nicht das von Malewitsch, nein. Viel unbedeutender, ein 10 x 10 Millimeter großer Stempel in schwarz-grauer Farbe, auf einem über hundert Jahre alten Dokument. Einige Jahre nachdem meine Eltern ver-storben waren, blätterte ich im Familienbuch meiner Mutter. Unterhalb ihres Geburtseintrages sah ich einen kleinen viereckigen Stempel, der mir nie aufgefallen war. Daneben entdeckte ich, vom amtlichen Sigel teilweise verdeckt, einen schwer leserl-ichen, handschriftlichen Eintrag des Standesbeamten: § 1706 des Bürgerlichen Gesetz-buches [BGB]. Weitere Ungereimtheiten taten sich auf. Meine Großeltern hatten 1921, also fast ein Jahr nach der Geburt meiner Mutter [im Mai 1920] geheiratet. Die Tochter erhielt dennoch den Familiennamen des Ehemannes. Davon abgesehen war die angegebene Taufkirche nicht mit dem Gotteshaus identisch, in dem die Zeremonie dokumentiert worden war. Was hatte das Verwirrspiel zu bedeuten? Ich nahm den Faden auf und fand zunächst heraus, dass der Paragraf sich auf das Familien-, insbesondere auf Adoptionsrecht bezog. Davon war bei uns zu Hause allerdings nie die Rede gewesen und bis zu dem Tag hatte es in meiner Herkunftsf-amilie keine Geheimnisse gegeben. Sowohl auf der väterlichen, als auch auf der mütterlichen Seite kannte ich die Großeltern. Sollte eine Adoption tatsächlich zutreffen, wer war mein Opa? Was sollte da verheimlicht werden? Die Frage nach dem Familiengeheimnis ließ mich nicht mehr los. Deshalb befragte ich zuerst die einzig noch lebende Verwandte, eine Cousine meiner Mutter. Aber deren Auskunft brachte mich nicht weiter. Allerdings klang ein wissender Unterton in ihrer Reaktion mit, und der rief mich erst recht auf den Plan. So führte mich mein erster Weg zur Taufkirche meiner Mutter, aber außer dem Faktum ihrer Taufe erfuhr ich nichts weiter. Meine Nachfrage beim Standesamt führte ins Leere. Adoptionsunterlagen, so hieß es, seien „kriegsbedingt verlustig“. Aber die Auskunft konnte mich von weiteren Recherchen nicht anhalten. Schließlich erhielt ich den Hinweis eines Archivars, stieß auf tausende nicht verzeichneter Vormundschaftsunterlagen und meine Beharrlichkeit brachte mich schließlich ans Ziel. Es gelang mir, die verworrene Familiengeschichte zu entwirren und meinen leiblichen Großvater zu finden. Noch heute ist mr die Reaktion meiner Tante in guter Erinnerung. Als ich ihr vom tatsächlichen Vater meiner Mutter am Telefon erzählte, schwieg die einen Moment lang bevor ich den entlarvenden Satz hörte: Der [mein Opa] war jo och verhierrod [der war ja auch verheiratet.]. Nun, da ich das Geheimnis um den Vater meiner Muttergelüftet hatte, fühlte sie sich offenbar von aller Schweigepflicht entbunden. Es wurde langes Gespräch. Es weckte in den 1980er Jahren meine Leidenschaft für die eigene Familiengeschichte. Bald folgten kleinere und größere Rechercheaufträge und das ist bis heute der Fall.

(PROJEKT 1)

Jenseits des Quadrats

"Der Spurensucher"

Es begann mit einem schwarzen Quadrat. Nicht das von Malewitsch, nein. Viel unbedeutender, ein 10 x 10 Millimeter großer Stempel in schwarz-grauer Farbe, auf einem über hundert Jahre alten Dokument. Einige Jahre nachdem meine Eltern verstorben waren, blätterte...

Jenseits des Quadrats ᐅ Der Spurensucher

Es begann mit einem schwarzen Quadrat. Nicht das von Malewitsch, nein. Viel unbedeutender, ein 10 x 10 Millimeter großer Stempel in schwarz-grauer Farbe, auf einem über hundert Jahre alten Dokument. Einige Jahre nachdem meine Eltern ver-storben waren, blätterte ich im Familienbuch meiner Mutter. Unterhalb ihres Geburtseintrages sah ich einen kleinen viereckigen Stempel, der mir nie aufgefallen war. Daneben entdeckte ich, vom amtlichen Sigel teilweise verdeckt, einen schwer leserl-ichen, handschriftlichen Eintrag des Standesbeamten: § 1706 des Bürgerlichen Gesetz-buches [BGB]. Weitere Ungereimtheiten taten sich auf. Meine Großeltern hatten 1921, also fast ein Jahr nach der Geburt meiner Mutter [im Mai 1920] geheiratet. Die Tochter erhielt dennoch den Familiennamen des Ehemannes. Davon abgesehen war die angegebene Taufkirche nicht mit dem Gotteshaus identisch, in dem die Zeremonie dokumentiert worden war. Was hatte das Verwirrspiel zu bedeuten? Ich nahm den Faden auf und fand zunächst heraus, dass der Paragraf sich auf das Familien-, insbesondere auf Adoptionsrecht bezog. Davon war bei uns zu Hause allerdings nie die Rede gewesen und bis zu dem Tag hatte es in meiner Herkunftsf-amilie keine Geheimnisse gegeben. Sowohl auf der väterlichen, als auch auf der mütterlichen Seite kannte ich die Großeltern. Sollte eine Adoption tatsächlich zutreffen, wer war mein Opa? Was sollte da verheimlicht werden? Die Frage nach dem Familiengeheimnis ließ mich nicht mehr los. Deshalb befragte ich zuerst die einzig noch lebende Verwandte, eine Cousine meiner Mutter. Aber deren Auskunft brachte mich nicht weiter. Allerdings klang ein wissender Unterton in ihrer Reaktion mit, und der rief mich erst recht auf den Plan. So führte mich mein erster Weg zur Taufkirche meiner Mutter, aber außer dem Faktum ihrer Taufe erfuhr ich nichts weiter. Meine Nachfrage beim Standesamt führte ins Leere. Adoptionsunterlagen, so hieß es, seien „kriegsbedingt verlustig“. Aber die Auskunft konnte mich von weiteren Recherchen nicht anhalten. Schließlich erhielt ich den Hinweis eines Archivars, stieß auf tausende nicht verzeichneter Vormundschaftsunterlagen und meine Beharrlichkeit brachte mich schließlich ans Ziel. Es gelang mir, die verworrene Familiengeschichte zu entwirren und meinen leiblichen Großvater zu finden. Noch heute ist mr die Reaktion meiner Tante in guter Erinnerung. Als ich ihr vom tatsächlichen Vater meiner Mutter am Telefon erzählte, schwieg die einen Moment lang bevor ich den entlarvenden Satz hörte: Der [mein Opa] war jo och verhierrod [der war ja auch verheiratet.]. Nun, da ich das Geheimnis um den Vater meiner Muttergelüftet hatte, fühlte sie sich offenbar von aller Schweigepflicht entbunden. Es wurde langes Gespräch. Es weckte in den 1980er Jahren meine Leidenschaft für die eigene Familiengeschichte. Bald folgten kleinere und größere Rechercheaufträge und das ist bis heute der Fall.

(PROJEKT 2)

Tuppenhof

Von 1990 bis 1999 habe ich wesentlich am Aufbau des Museums für bäuerliche Geschichte und Kultur Tuppenhof in Kaarst mitgewirkt, und über dessen Entwicklung bis zur Eröffnung 1999 in Presse und Rundfunk begleitet. Das Projekt „Die Leute vom Tuppenhof“ wurde...

Tuppenhof

Von 1990 bis 1999 habe ich wesentlich am Aufbau des Museums für bäuerliche Geschichte und Kultur Tuppenhof in Kaarst mitgewirkt, und über dessen Entwicklung bis zur Eröffnung 1999 in Presse und Rundfunk begleitet. Das Projekt „Die Leute vom Tuppenhof“ wurde von 1994 bis 1998 durch Stipendien der Sparkassenstiftung zur „Förderung Rheinischen Kulturguts“, der Stadtspar- kasse Kaarst-Büttgen (heute: Sparkasse Neuss), der Stadt Kaarst und der NRW Stiftung Heimat- und Kulturpflege, gefördert. Über viele Jahre war der Hof selbst und die Ortslage Gegenstand meines Interesses, wobei spannende archäologische, siedlungs- und sozialgeschichtliche Details zutage gefördert werden konnten. Für die unterstützende Zusammenarbeit mit der Denkmal- pflegerin/ Archtektin Inge Breidenbach, dem Architekten Dr. Norbert Stanneck sowie Herrn Dr. Gechter (1946-2018) und Frau Dr. Franke, beide vom Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege, bin ich auch noch heute sehr dankbar. Die Ergebnisse meiner sozialgeschichtlichen Forschungen wurden 1999 als „Das Archiv Tuppenhof“ und 2004 unter dem Titel „Die Leute vom Tuppenhof“ veröffentlicht. 2005 folgten „MATERIALIEN zu Die Leute vom Tuppenhof“.

(PROJEKT 2)

Tuppenhof

Von 1990 bis 1999 habe ich wesentlich am Aufbau des Museums für bäuerliche Geschichte und Kultur Tuppenhof in Kaarst mitgewirkt, und über dessen Entwicklung bis zur Eröffnung 1999 in Presse und Rundfunk begleitet. Das Projekt „Die Leute vom Tuppenhof“ wurde...

Tuppenhof

Von 1990 bis 1999 habe ich wesentlich am Aufbau des Museums für bäuerliche Geschichte und Kultur Tuppenhof in Kaarst mitgewirkt, und über dessen Entwicklung bis zur Eröffnung 1999 in Presse und Rundfunk begleitet. Das Projekt „Die Leute vom Tuppenhof“ wurde von 1994 bis 1998 durch Stipendien der Sparkassenstiftung zur „Förderung Rheinischen Kulturguts“, der Stadtspar- kasse Kaarst-Büttgen (heute: Sparkasse Neuss), der Stadt Kaarst und der NRW Stiftung Heimat- und Kulturpflege, gefördert. Über viele Jahre war der Hof selbst und die Ortslage Gegenstand meines Interesses, wobei spannende archäologische, siedlungs- und sozialgeschichtliche Details zutage gefördert werden konnten. Für die unterstützende Zusammenarbeit mit der Denkmal- pflegerin/ Archtektin Inge Breidenbach, dem Architekten Dr. Norbert Stanneck sowie Herrn Dr. Gechter (1946-2018) und Frau Dr. Franke, beide vom Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege, bin ich auch noch heute sehr dankbar. Die Ergebnisse meiner sozialgeschichtlichen Forschungen wurden 1999 als „Das Archiv Tuppenhof“ und 2004 unter dem Titel „Die Leute vom Tuppenhof“ veröffentlicht. 2005 folgten „MATERIALIEN zu Die Leute vom Tuppenhof“.

(PROJEKT 3)

Liebe Mammi...

Nachdem meine bäuerliche Sozialgeschichte beendet und veröffentlicht war, suchte ich auf einem Düsseldorfer Trödelmarkt Beschläge für ein geerbtes Schränkchen. Ich wurde schnell fündig und stieß dann bei dem Händler eher beiläufig auf einen Karton mit alten Papieren und fingerte sie heraus. Ich hielt Papiere eines Düsseldorfer Kriminalbeamten aus den 1930er Jahren in Händen. Außerdem entdeckte ich...

Liebe Mammi...

Nachdem meine bäuerliche Sozialgeschichte beendet und veröffentlicht war, suchte ich auf einem Düsseldorfer Trödelmarkt Beschläge für ein geerbtes Schränkchen. Ich wurde schnell fündig und stieß dann bei dem Händler eher beiläufig auf einen Karton mit alten Papieren und fingerte sie heraus. Ich hielt Papiere eines Düsseldorfer Kriminalbeamten aus den 1930er Jahren in Händen. Außerdem entdeckte ich das ramponierte Exemplar des Wachbuches einer Dortmunder Polizeiwache von 1945. Daraus entstand 2005 unter dem Titel: „Polizeischutz für den Gerichtsvollzieher“ ein Feature für den Westdeutschen Rundfunk. Entscheidend für meine weitere schriftstellerische Arbeit wurden zunächst die persönlichen Aufzeichnungen des Dortmunder Kripobeamten Karl Hemme. Durch das Material lernte ich wenig später den Polizeihauptkommissar Klaus Dönecke vom Polizeipräsidium Düsseldorf kennen, der damals mit der Aufarbeitung der Behördengeschichte beschäftigt war. In diesem Zusammenhang hatte er eine Zeit zuvor tausende Personalakten von Polizisten zwischen 1919 und 1949 entdeckt, die als kriegsbedingt verschollen galten. Unterstützt durch den Innenminister von Nordrhein-Westfalen konnten die Dokumente wissenschaftlich erfasst und veröffentlicht werden. Mein Beitrag bestand zunächst in einem Artikel über den Kripobeamten vom Trödel. Wie sich herausgestellt hatte, war Karl Hemme während des 2. Weltkrieges als Mitarbeiter der Gestapo im besetzten Dänemark „im auswärtigen Einsatz“ gewesen. Für die Recherche in Kopenhagen war mir vom Auswärtigen Amt ein Reisestipendium gewährt worden. Wie die alten Personalakten gezeigt hatten, gehörten eine Reihe von Polizisten aus Düsseldorf, Essen und Wuppertal zum Reserve-Polizei-Bataillon 67 aus Essen, dass in den Niederlanden und in Polen eingesetzt war. Damit befanden Klaus Dönecke und ich das Ende eines Fadens, den wir verfolgten. Das eine langjährige Forschungsarbeit mit vielen Reisen nach Polen, Israel, Frankreich, und den Niederlanden vor uns lag, konnten wir damals nicht ahnen. Vor allen Dingen war uns nicht klar, in welche monströse Kriegsverbrechen das Bataillon aus Essen verstrickt war. Als besonders wichtige historische Quellen erwiesen sich 245 Feldpostbriefe in denen der Autor, ein Polizeiwachtmeister aus Essen seine Beteiligung beschrieb und sich dadurch als Kriegsverbrecher entlarvte. Er begann jeden Brief nach Hause mit dem Satz: Liebe Mami. Die vielen Anfragen, die mich erreichen, vermitteln mir ein internationales Interesse. Zwei Originaldokumente aus meiner Arbeit befinden sich inzwischen unter dem Titel: Dreyer Papers in der Dauerausstellung des US-Holocaust-Memorial-Museums in Washington. Leider starb mein Freund und Projektpartner Klaus Dönecke 2017. So war ich auf mich verwiesen und musste das gewaltige Projekt allein weiterführen und zum Abschluss bringen. Aktuell befindet sich mein Manuskript im Lektorat. Durch die unzähligen Kontakte, die ich im Lauf der Jahre zu vielen europäischen Archiven knüpfen konnte, bin ich heute in der Lage, andere Menschen dabei zu unterstützen eine Antwort auf die Frage zu finden: War mein Opa/Uropa ein Nazi?

(PROJEKT 3)

Liebe Mammi...

Nachdem meine bäuerliche Sozialgeschichte beendet und veröffentlicht war, suchte ich auf einem Düsseldorfer Trödelmarkt Beschläge für ein geerbtes Schränkchen. Ich wurde schnell fündig und stieß dann bei dem Händler eher beiläufig auf einen Karton mit alten Papieren und fingerte sie heraus. Ich hielt Papiere eines Düsseldorfer Kriminalbeamten aus den 1930er Jahren in Händen. Außerdem entdeckte ich...

Liebe Mammi...

Nachdem meine bäuerliche Sozialgeschichte beendet und veröffentlicht war, suchte ich auf einem Düsseldorfer Trödelmarkt Beschläge für ein geerbtes Schränkchen. Ich wurde schnell fündig und stieß dann bei dem Händler eher beiläufig auf einen Karton mit alten Papieren und fingerte sie heraus. Ich hielt Papiere eines Düsseldorfer Kriminalbeamten aus den 1930er Jahren in Händen. Außerdem entdeckte ich das ramponierte Exemplar des Wachbuches einer Dortmunder Polizeiwache von 1945. Daraus entstand 2005 unter dem Titel: „Polizeischutz für den Gerichtsvollzieher“ ein Feature für den Westdeutschen Rundfunk. Entscheidend für meine weitere schriftstellerische Arbeit wurden zunächst die persönlichen Aufzeichnungen des Dortmunder Kripobeamten Karl Hemme. Durch das Material lernte ich wenig später den Polizeihauptkommissar Klaus Dönecke vom Polizeipräsidium Düsseldorf kennen, der damals mit der Aufarbeitung der Behördengeschichte beschäftigt war. In diesem Zusammenhang hatte er eine Zeit zuvor tausende Personalakten von Polizisten zwischen 1919 und 1949 entdeckt, die als kriegsbedingt verschollen galten. Unterstützt durch den Innenminister von Nordrhein-Westfalen konnten die Dokumente wissenschaftlich erfasst und veröffentlicht werden. Mein Beitrag bestand zunächst in einem Artikel über den Kripobeamten vom Trödel. Wie sich herausgestellt hatte, war Karl Hemme während des 2. Weltkrieges als Mitarbeiter der Gestapo im besetzten Dänemark „im auswärtigen Einsatz“ gewesen. Für die Recherche in Kopenhagen war mir vom Auswärtigen Amt ein Reisestipendium gewährt worden. Wie die alten Personalakten gezeigt hatten, gehörten eine Reihe von Polizisten aus Düsseldorf, Essen und Wuppertal zum Reserve-Polizei-Bataillon 67 aus Essen, dass in den Niederlanden und in Polen eingesetzt war. Damit befanden Klaus Dönecke und ich das Ende eines Fadens, den wir verfolgten. Das eine langjährige Forschungsarbeit mit vielen Reisen nach Polen, Israel, Frankreich, und den Niederlanden vor uns lag, konnten wir damals nicht ahnen. Vor allen Dingen war uns nicht klar, in welche monströse Kriegsverbrechen das Bataillon aus Essen verstrickt war. Als besonders wichtige historische Quellen erwiesen sich 245 Feldpostbriefe in denen der Autor, ein Polizeiwachtmeister aus Essen seine Beteiligung beschrieb und sich dadurch als Kriegsverbrecher entlarvte. Er begann jeden Brief nach Hause mit dem Satz: Liebe Mami. Die vielen Anfragen, die mich erreichen, vermitteln mir ein internationales Interesse. Zwei Originaldokumente aus meiner Arbeit befinden sich inzwischen unter dem Titel: Dreyer Papers in der Dauerausstellung des US-Holocaust-Memorial-Museums in Washington. Leider starb mein Freund und Projektpartner Klaus Dönecke 2017. So war ich auf mich verwiesen und musste das gewaltige Projekt allein weiterführen und zum Abschluss bringen. Aktuell befindet sich mein Manuskript im Lektorat. Durch die unzähligen Kontakte, die ich im Lauf der Jahre zu vielen europäischen Archiven knüpfen konnte, bin ich heute in der Lage, andere Menschen dabei zu unterstützen eine Antwort auf die Frage zu finden: War mein Opa/Uropa ein Nazi?

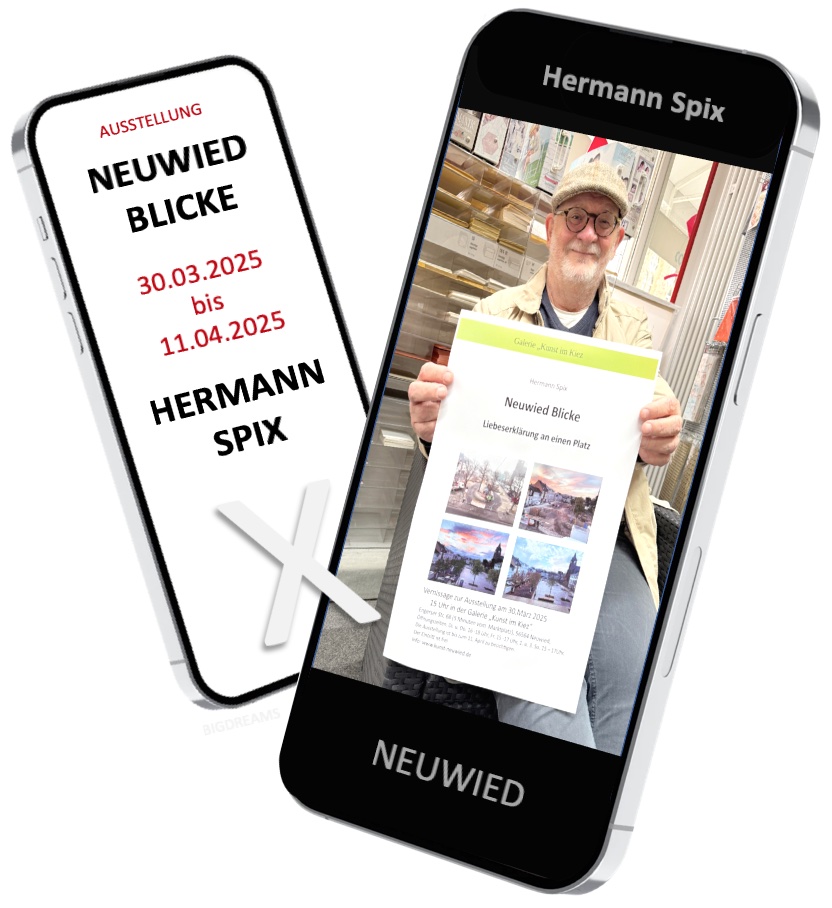

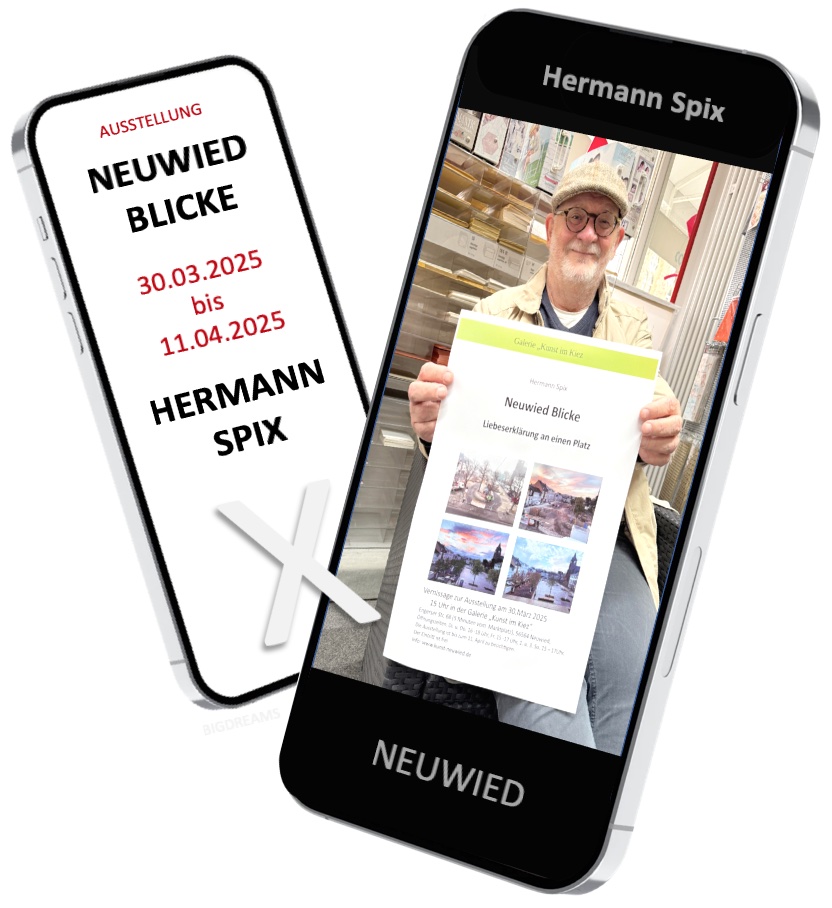

(PROJEKT 4)

Neuwied : Blicke

Meine Liebeserklärung an einen Platz – Eine visuelle Reise durch den Wandel und im Herzen von Neuwied am Rhein. Diese Fotodokumentation zeigt den Umbau des Platzes an der Marktkirche Neuwied in all seinen Facetten: Ein Blick auf Veränderung, Atmosphäre und das Leben an diesem besonderen Ort im Jahr 2024/2025.

Neuwied : Blicke

Diese Fotodokumentation fängt den Umbau des Marktplatzes an der Marktkirche Neuwied in einzigartigen Bildern ein – überwiegend aus der Vogelperspektive, um die Transformation dieses urbanen Raums in seiner ganzen Dimension sichtbar zu machen.

Ob Sommer oder Winter, Tag oder Nacht, Regen oder Sonne, Arbeit oder Ruhe – jede Aufnahme erzählt ihre eigene Geschichte. Sie zeigt nicht nur den architektonischen Wandel, sondern auch die Menschen, die diesen Platz mit Leben füllen: die Handwerker, die mit Sorgfalt und Präzision am Umbau arbeiten, die Passanten, die den Fortschritt beobachten, und die Atmosphäre, die sich mit jeder Bauphase verändert.

Diese Bilderserie ist mehr als eine Dokumentation – sie ist eine Hommage an einen Ort im Wandel, eine Momentaufnahme des Jahres 2024/2025, die die Dynamik zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einfängt.

(PROJEKT 4)

Neuwied : Blicke

Meine Liebeserklärung an einen Platz – Eine visuelle Reise durch den Wandel und im Herzen von Neuwied am Rhein. Diese Fotodokumentation zeigt den Umbau des Platzes an der Marktkirche Neuwied in all seinen Facetten: Ein Blick auf Veränderung, Atmosphäre und das Leben an diesem besonderen Ort im Jahr 2024/2025.

Neuwied : Blicke

Diese Fotodokumentation fängt den Umbau des Marktplatzes an der Marktkirche Neuwied in einzigartigen Bildern ein – überwiegend aus der Vogelperspektive, um die Transformation dieses urbanen Raums in seiner ganzen Dimension sichtbar zu machen.

Ob Sommer oder Winter, Tag oder Nacht, Regen oder Sonne, Arbeit oder Ruhe – jede Aufnahme erzählt ihre eigene Geschichte. Sie zeigt nicht nur den architektonischen Wandel, sondern auch die Menschen, die diesen Platz mit Leben füllen: die Handwerker, die mit Sorgfalt und Präzision am Umbau arbeiten, die Passanten, die den Fortschritt beobachten, und die Atmosphäre, die sich mit jeder Bauphase verändert.

Diese Bilderserie ist mehr als eine Dokumentation – sie ist eine Hommage an einen Ort im Wandel, eine Momentaufnahme des Jahres 2024/2025, die die Dynamik zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft einfängt.

WAS ICH MACHE ?

Aufgrund meiner redaktionellen und literarischen Expertise, biete ich mich gerne für drei Themen an:

» MEINE VITA

» Meilensteine meines Lebens

» von 1946 bis heute

- 1946

Geboren am 23. Mai 1946 in Düsseldorf, Deutschland - 1946

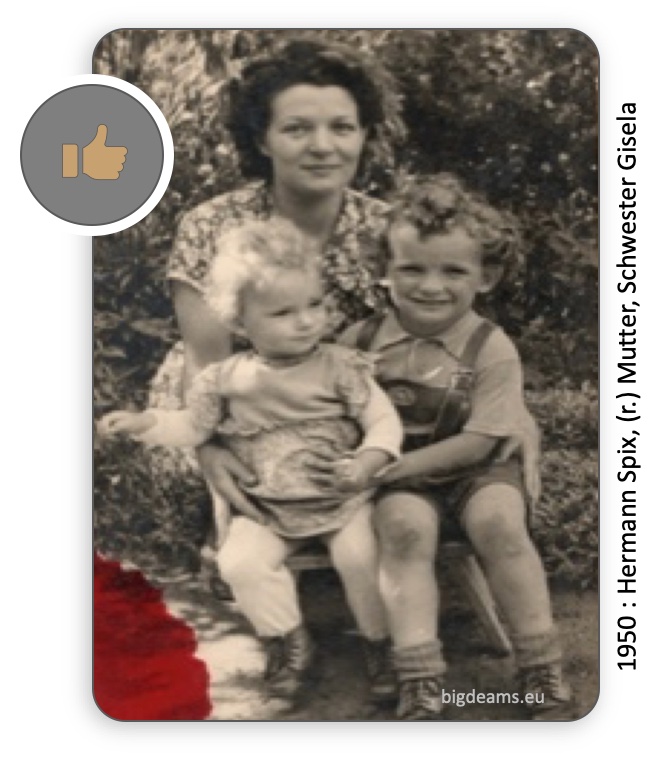

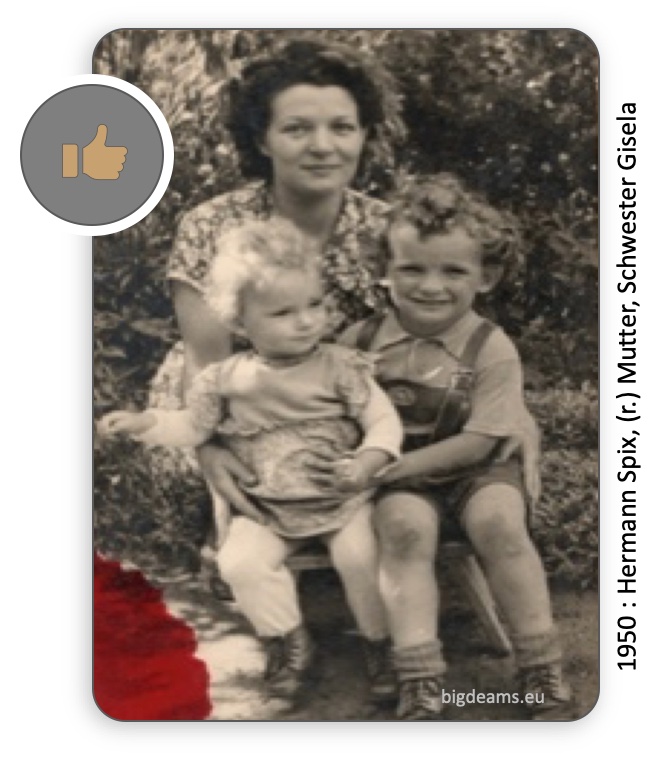

Kindheit im Haus von Großvater Hermann in Titz bei Jülich. - 1950

Rückkehr der Familie nach Düsseldorf, in den Vorort Gerresheim. Wir lebten damals in bescheidenen Verhältnissen. Meine Mutter betrieb einen Tante-Emma-Laden und mein Vater versuchte sein Glück als Handelsvertreter. Das Lebensmittelgeschäft konnte gegen die alteingesessene Konkurrenz nicht lange bestehen und musste aufgegeben werden.

Etwa zur gleichen Zeit erkrankte mein Vater, verlor seine Arbeitsstelle und wir lebten für einige Zeit vom Stempelgeld des Arbeitsamtes. So wurden meine Schwester und ich die Kinder armer Leute. Bei aller Not gelang es meinen Eltern, ihr kulturelles Interesse zu wahren und bei mir die Freude an Büchern, Musik, Vorträgen und Museen zu fördern. Damals bekam ich ein erstes Buch: Die Konferenz der Tiere von Erich Kästner. - 1953

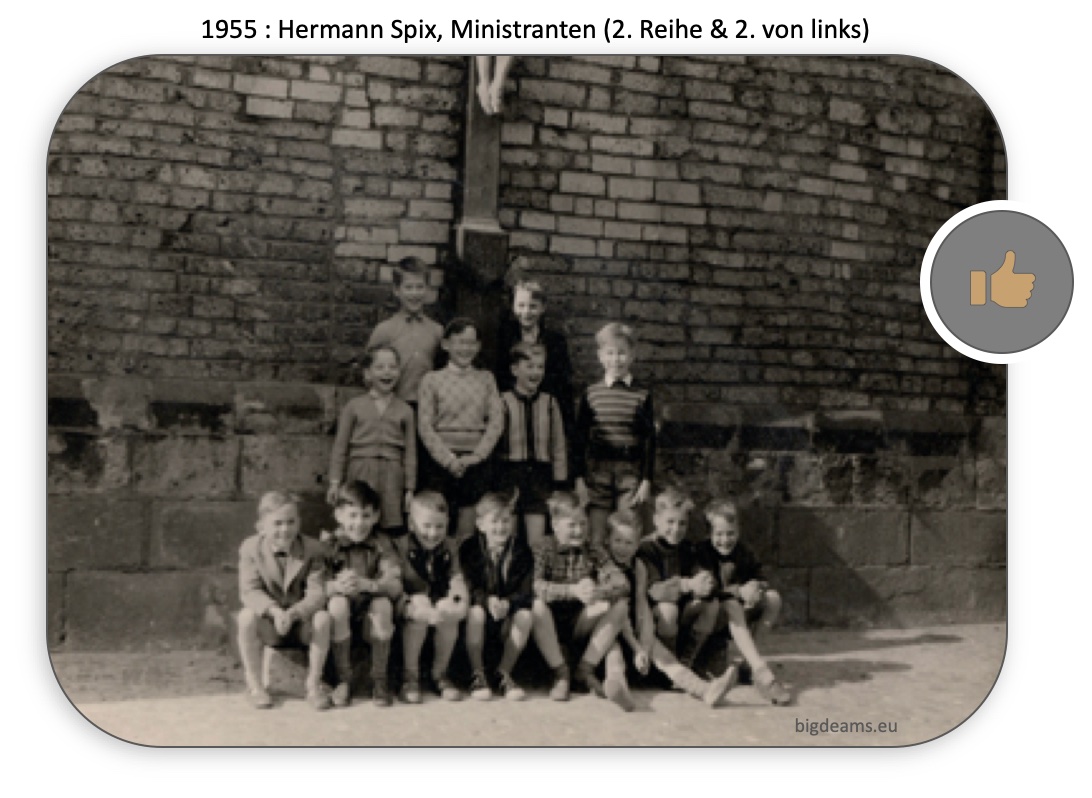

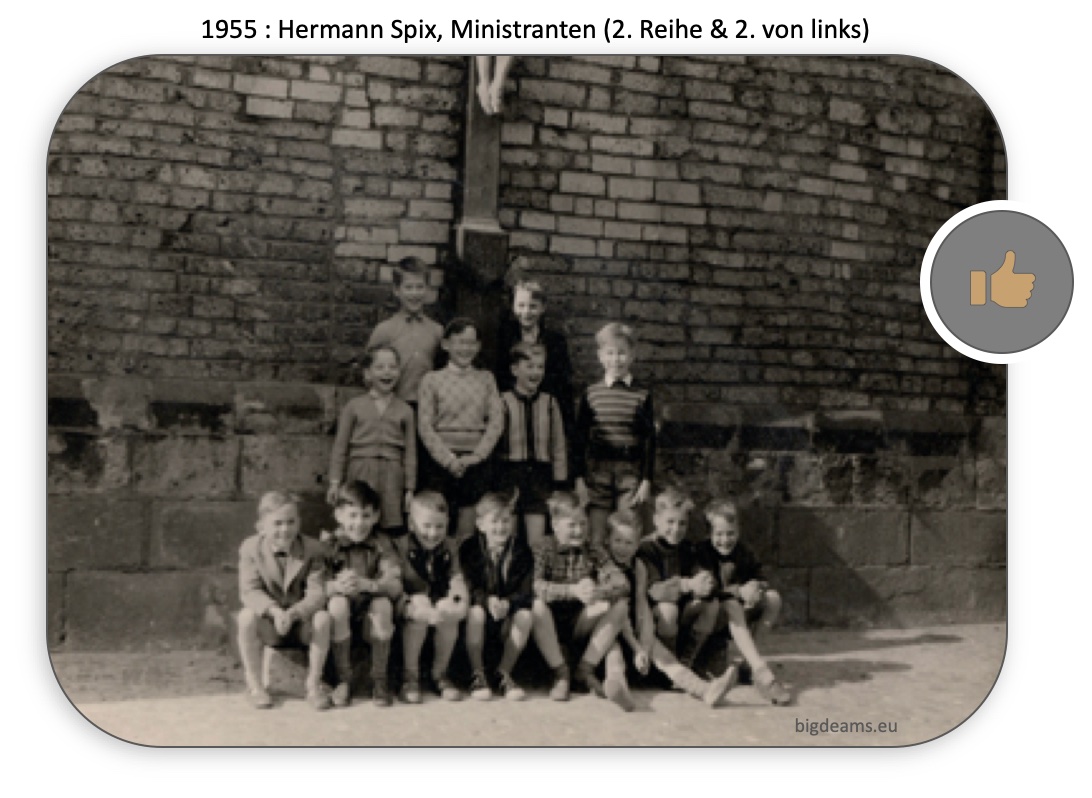

Besuch der katholischen Volksschule „Unter den Eichen“ in Düsseldorf-Gerresheim. Da im gleichen Gebäude auch eine Filiale der städtischen Bibliothek untergebracht war, konnte ich mit Lektüren versorgen. - 1954/55

Sowohl durch den Großvater eines Freundes als auch durch die Erzählungen und Legenden um das Stift Gerresheim, die ich in der Schule hörte, war mein Interesse an Geschichte geweckt. - 1957/58

Radtouren mit meinem Freund Edgar Pusch (später Entdecker der Rames-Hauptstadt Pi-Ramesse in Ägypten) zum frühgeschichtlichen Hotspot Neandertal, wo wir uns als Archäologen fühlten und nach Faustkeilen und Höhlen suchten. - 1958

1958 bis 1959 Gymnasium Gerresheim - 1958

Umzug nach Mettmann und erste Textversuche - 1959

1959 bis 1963 Konrad-Heresbach-Gymnasium Mettmann - 1963

1963 bis 1965 Realschule Wülfrath - 1965

1965 bis 1967 Gymnasium Velbert - 1967

Abitur - 1967

1967 bis 1970 Studium der Pädagogik, Geschichte, Anglistik und Germanistik in Neuss, Sheffield [Groß-Britannien] und Düsseldorf. - 1970

1970 bis 1995 Arbeit als Hauptschullehrer in Neuss. - 1993/94

1993/94 bis 1999 wesentlich am Aufbau der musealen Begegnungsstätte „Tuppenhof“ in Kaarst beteiligt. - 1954/55

Frühe Lektüre: Die Konferenz der Tiere von Erich Kästner. Ab den frühen 1960er Jahren entwickelte sich bei meinen Eltern eine kleine Bibliothek und ich konnte alles zu lesen, was mir in die Hände kam. Karl May blieb mir allerdings fremd. - 1966

Erste Veröffentlichung in der Schülerzeitung „Wir“ in Mettmann. Ich schrieb, verwarf, formulierte neu und benötigte lange, bis mich ein Text zufriedenstellte. - 1966

1966 bis 1967 Redakteur der Schülerzeitung „Die Brücke“ in Velbert. - 1969

Späte 1960er Jahre. Damals gehörte ich zu einem Kreis kultur- und politikinteressierter junger Leute in Mettmann, die sich samstags in der Buchhandlung von Ilona Hodes trafen. Bei den Gelegenheiten habe ich eigene Texte vorgetragen und zur Diskussion gestellt. Erster öffentlicher Auftritt in der „Börse“ in Wuppertal folgte. Eines Tages empfahl mir Frau Hodes den Kontakt mit Hanspeter Keller, damals eine bekannte Größe unter zeitgenössischen deutschen Lyrikern/Aphoristikern. - 1970

Nach einer von ihm vorgenommenen Textauswahl erschien im Juni 1970 mein erstes Buch unter dem Titel „undurchsichtige Durchsichtigkeiten“ im Verlag der „Bücherstube Ilona Hodes“ in Mettmann. Kellers Empfehlung führte mich 1970 zum Verband Deutscher Schriftsteller (VS). Wenig später trat ich gemeinsam mit dem Roman- und Drehbuchautor Josef Ippers dem „Werkkreis Literatur der Arbeitswelt“ bei. Mit den Jahren entstanden viele langjährige Freundschaften und Kooperationen mit anderen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. - 1970

1970 bis heute habe ich zahlreiche Publikationen in Zeitschriften, Anthologien, im Radio und als Einzelveröffentlichungen vorgelegt. Sie waren von zahlreichen Lesungen und Workshops mit Schülerinnen und Schülern zum Thema Antisemitismus begleitet. Reisen führten mich in europäische Länder und darüber hinaus. - 1975

Arbeitsstipendium des Kultusministers NRW - 1978

Auslandsstipendium für Ägypten [Auswärtiges Amt.] - 1994

1994-1998 Stipendium der Sparkassenstiftung zur >Förderung Rheinischen Kulturguts der Stadtsparkasse und der Stadt Kaarst, der NRW-Stiftung Heimat- und Kulturpflege für das Projekt "Die Leute vom Tuppenhof". - 2004

Auslandsstipendium für Kopenhagen [Auswärtiges Amt] - 2011

Förderung der International School for Holocaust Studies, Yad Vashem für die Recherchen zum Projekt über das Reserve Polizei Bataillon 67 aus Essen, gemeinsam mit Polizeihauptkommissar Klaus Dönecke. [2017 verstorben] - 2011

Förderung durch die Stiftung Van Meteren Düsseldorf für das Projekt über das Reserve-Polizei-Bataillon 67 aus Essen, gemeinsam mit Polizei-Haupt kommissar Klaus Dönecke. - 2013

Förderung durch die Friede-Springer-Stiftung für das Projekt über das Reserve-Polizei-Bataillon 67 aus Essen, gemeinsam mit Polizeihauptkommissar Klaus Dönecke. - 2013

Förderung durch das Land NRW für das Projekt über das Reserve-Polizei Bataillon 67 aus Essen, gemeinsam mit Polizeihauptkommissar Klaus Dönecke.

UNTERWEGS ZUR LITERATUR

FÖRDERUNGEN

» MEINE BIBLIOGRAFIE

» Der Weg ist das Ziel

» von 1970 bis heute

- 2025

Carl Einstein- Erkundungen zu einem vergessenen Vortrag im Rahmen der Reihe: „Dort, wie ein schwarzer Riese liegt der Rhein“. - 2025

Neuwied – Blicke; Text und Fotografie Liebeserklärung an einen Platz Galerie im Kiez, Neuwied - 2023

Dreyer Papers (biografische Skizze des Wachtmeisters der Reserve), in: Homepage US-Holocaust-Memorial-Museum-Washington - 2018

Franz Jürgens, Kommandeur der Düsseldorfer Schutzpolizei und die „Aktion Rheinland“. In: Einbecker Jahrbuch Bd. 53 (2018), S. 125-131. - 2018

Düsseldorf, Brüssel. Kopenhagen – dem Kriminalisten Karl Hemme auf der Spur. Düsseldorf 2018 (Erweiterter Artikel von: Düsseldorf, Brüssel, Kopenhagen - Karl Hemme auf der Spur. In: KOMMISSARE, Fleermann, Bastian (Hrsg.), Düsseldorf 2018 - 2016

Chronik der Familie Kuck - 2016

Chronik der Familie Heller - 2015

Klaus Doenecke/Hermann Spix: 67.Policyjny Batalion Rezerwy i „Akcja Zamosc“ – raport z badan; in: Woloszyna, Jacka: WYSIEDLENIA jako narzedzioe polityki ludnosciowej w Europie wieku, Lublin 2015, S. 145-150. - 2015

Chronik der Familie Hertewich - 2014

Chronik der Familie Scharlott - 2013

Das Reserve-Polizeibataillon 67 und die „Aktion Zamosc“. Ein Recherchebricht. (MEDAON, Magazin für Jüdisches Leben in Forschung und Bildung, Berlin) - 2012

Ich will in viele Leben schlüpfen. Eine Annäherung an den Schriftsteller Josef Ippers, Biographie, S. 124, (Münster). - 2012

Das Reserve-Polizeibataillon 67 und die Aktion Zamosc (mit Klaus Dönecke), Vortrag, vorgestellt am 28.November 2012 in Zamosc, Polen. - 2012

„Euer Euch liebender Papi.“ Ein Bericht von den Recherchen zur Geschichte des Essener Reserve-Polizeibataillons 67 (Newsletter YAD VASHEM / März 2012) - 2011

Internet-Blog zu Recherchen in Israel - 2011

Moderation: Jens Prüss (11.11. in Köln) zum Verhältnis der Städte Düsseldorf und Köln - 2011

Immer Freund und Helfer? Artikel für Newsletter Yad Vashem - 2011

Immer Freund und Helfer? mit Klaus Dönecke. Ein Reisebericht, Verein Geschichte am Jürgensplatz e.V. Düsseldorf (Hrsg.) - 2011

Moderation „Kernthesen“ zur Katastrophe von Fukushima (15.5. in Köln) - 2009/10

Mitarbeit an der Ausstellung „Ordnung und Vernichtung“ – Die Polizei im NS-Staat, Deutsches Historisches Museum, Berlin. - 2009

Drei Tage im April. Die Geschichte des Polizeioffiziers Franz Jürgens.(Drehbuch) - 2009

Habsucht, Drehbuch/Co-Autor - 2007

Chronik der Familie Arnholdt - 2007

Düsseldorf, Brüssel, Kopenhagen - Karl Hemme auf der Spur. In: Dams, Dönecke, Köhler „Dienst am Volk?“ - 2005

Polizeischutz für den Gerichtsvollzieher (Feature) (Ein Polizeitätigkeitsbuch 1945 als Sozialgeschichte) WDR 5 - 2005

MATERIALIEN zu Die Leute vom Tuppenhof, 164 S., Essen - 2004

Die Leute vom Tuppenhof (35 Erkundungen zur bäuerlichen Sozialgeschichte), 520 S., Essen - 1999

Das Archiv Tuppenhof (Nachrichten aus der Geschichte eines Rheinischen Bauernofes und seiner Bewohner), 181 S. Brauweiler - 1992

Ne Blockflöte für‘n Groschen (Feature), NDR - 1990

Geschichte aus dem Futtertrog (Feature), WDR Köln - 1990

Mit fremden Federn (Feature) , WDR, Köln - 1990

Fluchten - Annäherung an den Schriftsteller Josef Ippers (Feature), WDR Köln - 1987

Landfriedensbruch, (Roman), 468 S. - 1985

Die Geschichte vom Osterhasen (Erzählung), WDR, Köln - 1984

Friedhof, Deutschlandfunk (Feature), Köln - 1982

Bilderbuch (als Bildschirmtext); Neue Presse. Ulm - 1978

Wir lassen uns nicht verschaukeln, (Roman), (mit Erasmus Schöfer und Martin Johnscher), Frankfurt - 1975

Elephteria oder die Reise ins Paradies, (Roman) - 1973

Brauchbare Literatur (mit Erasmus Schöfer und Niklas Stiller), WDR Köln - 1973

Bilderbuch (Seh-Texte), 51 S., Mettmann - 1972

Fünf Texte (Seh-Texte), 5 Plakate, Mettmann - 1970

undurchsichtige durchsichtigkeiten (Lyrik), Mettmann

Spix : Ich bin ein Genealoge

AHNENFORSCHUNG UND RECHERCHE

Auf dem Gebiet der Ahnenforschung (Genealogie) bin ich einen versierter Profi, arbeite an diversen Projekten und verfüge über ein ausgedehntes Quellenverzeichnis und Recherche-Netzwerk.

Auf den Spuren meiner/deiner Familie...

Das ist die Genealogie (Ahnenforschung) genannt. Die Ahnenforschung ist die systematische Erforschung der eigenen Vorfahren und Familiengeschichte. Sie erfordert eine gründliche Recherche und stützt sich auf verschiedene historische Quellen wie Kirchenbücher, Standesamtsregister, Volkszählungen, Testamenten und mehr. Moderne Methoden wie DNA-Analysen helfen dabei, verwandtschaftliche Verbindungen auch über große Distanzen hinweg nachzuweisen. Ziel ist es, Stammbäume zu erstellen, die familiäre Herkunft zu verstehen und kulturelle sowie genetische Wurzeln zu entdecken.

Spix : Ich bin ein Rezitator

LESUNGEN

Hermann Spix ist ein Rezitator, also jemand, der literarische Texte kunstvoll und ausdrucksstark vorträgt. Dabei geht es nicht nur um das bloße Vorlesen, sondern um eine lebendige Interpretation durch Stimme, Betonung, Rhythmus und manchmal auch Mimik und Gestik.

Zwischen den Zeilen – Eine Reise durch Gedanken und Gefühle

Eine Person, die Lesungen hält, trägt literarische Texte – oft eigene Werke – vor Publikum vor. Dabei kann es sich um Romane, Gedichte, Essays oder wissenschaftliche Texte handeln. Lesungen finden in Buchhandlungen, Bibliotheken, Schulen, auf Literaturfestivals oder online statt.

Spix : Ich bin ein Workshop-Leiter

LITERARISCHE WORKSHOPS

Hermann Spix ist ein erfolgreicher Schriftsteller, Rechercheur und Lese-Werkstattleiter, der sich auf die literarische Aufarbeitung sowie die Konzeption und Leitung von Literaturseminaren und Workshops spezialisiert hat.

Wortwerkstatt – Wo Worte Perspektiven schaffen"

Literarische Workshops sind Live-Veranstaltungen, in denen Texte gemeinsam gelesen, analysiert und kreativ bearbeitet werden. Die Gestaltung variiert je nach Zielgruppe, Thema und methodischem Ansatz. In der Regel erhalten die Teilnehmer einen Textausschnitt, den sie zunächst eigenständig lesen. Danach steigen sie gemeinsam mit dem Autor oder der Workshop-Leitung systematisch in die Inhalte ein, um diese zu hinterfragen, zu interpretieren und weiterzuentwickeln.

RECHERCHE UND AHNENFORSCHUNG

AHNENFORSCHUNG UND RECHERCHE

Auf dem Gebiet der Ahnenforschung (Genealogie) ist Hermann Spix nachweislich versierter Profi, arbeitet an diversen Projekten und verfügt über ein ausgedehntes Quellenverzeichnis und Recherche-Netzwerk.

LESUNGEN UND VORTRÄGE

LESUNGEN & VORTRÄGE

Hermann Spix ist ein Rezitator, also jemand, der literarische Texte kunstvoll und ausdrucksstark vorträgt. Dabei geht es nicht nur um das bloße Vorlesen, sondern um eine lebendige Interpretation durch Stimme, Betonung, Rhythmus und manchmal auch Mimik und Gestik.

LITERARISCHE WORKSHOPS

WORKSHOPS

Hermann Spix ist ein erfolgreicher Schriftsteller, Rechercheur und Lese-Werkstattleiter, der sich auf die literarische Aufarbeitung sowie die Konzeption und Leitung von Literaturseminaren und Workshops spezialisiert hat.